タナココ

タナココ「使えない」と言われた胚に、赤ちゃんとして生まれてくる力があるとしたら?

「この子たちにも、ちゃんと可能性があるんです。」

そんな言葉に、あなたは少し驚くかもしれません。

不妊治療の現場で「移植に適さない」とされてきた、成長の遅い胚や、見た目が少し頼りない胚たち。

でも、最新の研究が教えてくれています。

「発育スピード」や「見た目」だけでは、本当の力はわからない

ということを。

「ダメかも… 」と思っていたものの中に、あなたの未来を運んでくる命があるかもしれない。

そんな希望が、今、静かに、そして確かに見えてきているのです。

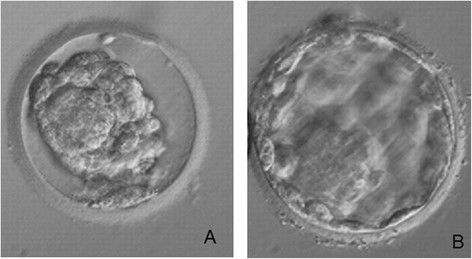

(上記の写真はDay7の胚盤胞(A)、(B)は移植直前の状態→男児を出産)

議論のテーマ

「7日目胚盤胞(Day 7 blastocyst)」や「低品質胚盤胞(Low Quality Blastocyst: LQB)」は、たとえ見た目や成長のスピードが他と比べて劣っていても、健康な赤ちゃんになる可能性が十分にある。だからこそ、患者自身がその可能性を知ったうえで選ぶべきではないか?という専門雑誌上での議論があります。

🔬 そもそも「胚盤胞」ってなに?

- 受精卵が細胞分裂を繰り返して、5〜6日後に「胚盤胞(はいばんほう)」という状態になります。

- 胚盤胞は、子宮内膜に着床し、妊娠が成立する直前の状態です。

🕐 「7日目胚盤胞」ってどういう意味?

多くの病院では、「5〜6日で胚盤胞になる胚=移植に適した胚」とされていて、

- 成長が遅い(=7日目にやっと胚盤胞になる)

- 見た目が悪い(=細胞の形が整っていない、密度が不均一など)

これらの胚は「妊娠しにくい」とされ、移植に使われずに除外されてきました。

📉 「低品質胚盤胞」ってどういう意味?

多くの病院では、「密で細胞数が多い胚=移植に適した胚」とされていて、

「形がちょっと崩れている」「細胞のバランスが悪い」など、見た目が良くない、胚は「妊娠しにくい」とされ、移植に使われずに除外されてきました。

これが「低品質胚盤胞(LQB)」です。

📊 でも最近、考え方が変わってきた!

この論文では、以下の重要な事実が示されています。

✅ 正常な染色体(euploid)を持つ割合

- 7日目胚盤胞や低品質胚盤胞のうち、25〜40%が正常(PGT-Aによる検査結果)

✅ 健康な赤ちゃんとして生まれる割合(出生率)

- 移植後の出生率は10〜40%

※決して「ゼロ」ではなく、むしろ無視できない確率です

✅ 高齢の女性や胚の数が少ない人にとっては

- 「質が悪い」「遅れている」と見なされた胚でも、生まれてくる可能性は十分ある

❓ では、なぜ使われてこなかったの?

- 成長が遅い=染色体異常の可能性が高いと考えられていた

- 病院側の手間やコストが増える

- 患者への説明や同意が難しい

といった理由から、「あえて使わない」判断がされることが多かったのです。

🤔論争のポイント

使うべき派の主張

- 希望が持てる人がいる

- PGT-AやAIで選別可能

- 倫理的に「患者に選ばせるべき」

使わないべき派の主張

- 成功率は他より低い

- 遅い成長は染色体異常の可能性も

- 結果が悪いと感情的・経済的な負担に

🤖実際にどうやって使えるの?

- 「遺伝子検査(PGT-A)」で染色体の正常性を確認

- AIとタイムラプス画像で胚の将来的な可能性を推定

- 「患者との共有意思決定(shared decision making)」が重要

👩⚕️ まとめ

☑️ 7日目や見た目の悪い胚にも「可能性」はある

- 正常な染色体を持っていて、生まれる確率もある程度ある

☑️ 無条件に捨てるのは間違い

- 技術の進歩で「妊娠できなそう」に見える胚の中に出産まで辿り着ける胚があることがわかってきた

☑️ だからこそ、患者の選択が大切

- 医師が一方的に「これは無理」と判断せず、患者が情報を得て自分で決められるようにするべき

🧡【こんな人に特に大切な話です】

- 年齢が高い方(卵子の数が限られる)

- 今までなかなか妊娠できなかった方

- 「使える胚がない」と言われたことのある方

企画した専門家のコメント

🧫 「境界性胚盤胞」のジレンマ

不妊治療の一つである「体外受精(IVF)」では、卵子と精子を体外で受精させ、「胚」と呼ばれる初期の生命を育てて子宮に戻します。

この過程で、胚が「胚盤胞」という段階にまで育つかどうかが非常に重要とされています。

🥚「境界性胚盤胞」とは?

- 通常の胚盤胞は、受精から5〜6日目に育ちます。

- ところが、7日目にようやく育つ胚や、質があまりよくない胚盤胞もあります。

- このような胚のことを「境界性胚盤胞」と呼びます。

これらの胚を「使うべきか、それとも捨てるべきか」という判断が、現在の不妊治療において大きな課題になっています。

🤔 なぜこれが「ジレンマ」なの?

この論文では、境界性胚盤胞について4つの観点から問題点を挙げています。

① 定義のあいまいさ

- 「7日目胚」の正確な定義が統一されていない

- 「低品質」とは何をもって判断するのか、施設ごとにバラバラ

② 科学的データの不足

- 境界性胚盤胞の本当の妊娠成功率や健康な出産率についての信頼できるデータが少ない

③ 治療費・時間とのバランス(費用対効果)

- 成功率が低めでも、可能性がある胚を使うべきか?

- それとも、もっと質の高い胚ができるまで再チャレンジすべきか?

④ 倫理的な問題

- 患者(夫婦)はどの段階で、どのようにこの判断に関わるべきか?

- 情報提供や説明の仕方の課題

🔄 新しい視点【患者中心の考え方へ】

近年では、以下のような新しい考え方が広がりつつあります。

💡 成功の定義を見直す

- 1回の移植で妊娠するかどうかではなく、複数回の治療を通じて最終的に「出産できたかどうか」を重視する

- 「治療継続率」も含めて、患者にとっての全体的な満足度を重視する

🤖 AI技術の活用

- 人の目だけに頼らず、AI(人工知能)やタイムラプス映像で胚の発育を客観的に評価する

- 感覚や経験則だけに頼らない判断を取り入れる

🧾 今後は?

「境界性の胚」が出てきたとき、治療を受ける人たちが十分な情報を得て、自分たちの価値観に基づいて選べる環境が必要です。

医療現場も、科学的なデータと倫理的配慮をもとに、患者と一緒に判断する姿勢が求められています。

治療がうまくいかない日も、心が折れそうになる日もあるかもしれません。

でも、どんな胚にも、小さな「命の可能性」が宿っています。

私たちはみな、人生の大切な選択をする時に「正解」を探しがちです。

でも、この「境界性胚盤胞」のように、答えがひとつじゃないものもありあす。

だからこそ、「知ること」「考えること」「選ぶこと」は、私たちの手の中にあるべきであり、大切な希望なのです。

医療は、奇跡を起こすだけのものではなく、人に寄り添い、迷いや不安を一緒に抱えながら、一歩ずつ進んでいくもの。

この記事を読み終えたあなたが、「自分の選択に胸を張っていい」と思えたなら、それが何よりの答えです。

未来は、今日、今、ここから始まります。

今回の専門家たちのこの「議論」が示してくれたのは、「希望は、想像よりも多くの場所に存在する」ということ。

ほんの少しのんびり屋さんだったりしても、ちょっと見た目が頼りなかったりしても、あなたの元にやってきたその小さな「命の可能性」が、あなたの願いに応えてくれるかもしれません。

どうか今日も、自分をいたわりながら、あなたらしいペースで前を向いて歩んでください。

未来は、きっと、やさしくあなたを迎えてくれるはずです。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

ご覧いただきありがとうございます

「なかなか妊娠しない」

「病院での治療で結果が出ない」

「何をしたらよいのかわからない」

「何が正しいのかわからない」

一人ひとりの体質・背景・治療の内容を考慮しながら

中医学や心理学的アプローチによる心身のケアで

不妊カウンセラー、心理士、薬剤師、

鍼灸師、柔道整復師など多くの専門家が

全力で妊活・不妊治療をサポートします

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

漢方薬局・鍼灸接骨院

&

吸い玉(カッピング)

足ツボ(リフレクソロジー)

ヘッドスパ・美容鍼

よもぎ蒸しサロン

《タナココ》