- menu -

1 不育症とは

不育症とは「妊娠はするけれど 2 回以上の流産・死産もしくは生後 1 週間以内に死亡する早期新生児死亡によって児が得られない場合」、つ まり 22 週以前の流産を繰り返す 反復流産*、習慣流産** に加え、 死産・早期新生児死亡を繰り返す場合を含めて 「不育症」 と 定義*** しています。

反復流産*

流産を 2 回以上繰り返した場合を「反復流産」と言います。最近、反復流産も 原因精査の対象と考えられるようになってきました。

習慣流産**

流産を 3 回以上繰り返した場合を「習慣流産」と言います(死産や早期新生児 死亡は含めません)。出産歴がない 原発習慣流産 と、出産後に流産を繰り返す 続発習慣流産 があります。続発習慣流産 は、胎児染色体異常(赤ちゃんの染色体異常)による場合が多く、明らかな原因は見つかりにくい傾向があります。

定義***:厚生労働科学研究班(齋藤班)による定義

自然流産(流産から人工流産を除いたもの)は 1 回の妊娠で約 10 ~ 20 %と一定の割合で見られるため、流産自体は病的なものではありません。

厚生労働科学研究班によると、妊娠歴のある 35 ~ 79 歳の女性のうち、3 回以上の流産は 0.9 %、2 回以上の流産は 4.2 %で、 38 %が 1 回以上の流産を経験していることが明らかになっています。

しかし、この割合から計算した、連続して流産を経験する女性の割合は理論値を上回るため、そこにはなんらかの病因が関与しているものと考えられています。

また既往流産回数や、加齢とともに流産の割合は増加し、40 歳代では 40 %にも上るとされています。

不妊症と不育症は希望があるのに生児が得られないという点では共通していますが、着床の有無が定義上の違いになります。

着床は hCG 陽性反応が出た時点で臨床上は妊娠と判断されますが、着床後の極早期(妊娠4週未満)は流産しても着床の有無は判断できないため不妊症として扱われることになります。

不育症では妊娠の維持や胚の発生に異常が見られることが原因となりますが、不妊症と共通する要因が原因となる場合もあるため、不育症と不妊症は合わせて考える必要があります。

2 不育症の原因

不育症の原因には、

・ 抗リン脂質抗体

・ 子宮形態異常

・ 夫婦染色体異常

・ 胎児染色体異常などがあります。

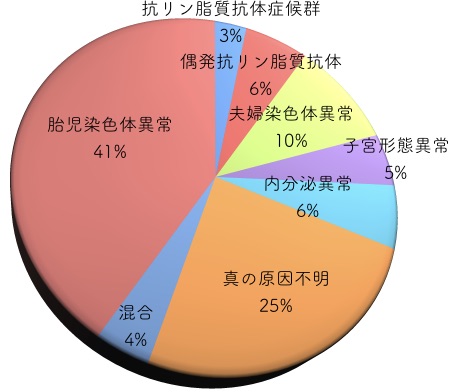

胎児染色体検査と系統的検査がすべて行われた不育症 482 組の原因頻度を調べたところ、以下のような割合だったとの報告があります。

1) 抗リン脂質抗体症候群(APS)

抗リン脂質抗体症候群(APS)とは、生体物質の1つである「リン脂質」に対する自己抗体である「抗リン脂質抗体」を持つことで様々な血栓症を引き起こす疾患です。APS により血液凝固能が亢進することで血栓ができ、胎盤梗塞を引き起こしたり、絨毛の発育を阻害することで、不育症を引き起こすとされています。主な対応抗原はβ2-グリコプロテイン(GP)I とプロトロンビンです。

抗リン脂質抗体症候群(APS)は治療法が確立されている唯一の原因で、治療のためには適切な検査をすることがとても重要です。

APS では以下の、 臨床基準 のいずれか1つに加えて 検査基準 のいずれか1つを満たした場合に診断されます。

臨床基準

1 血栓症

2 妊娠合併症

1 血栓症

1回またはそれ以上の下記の組織、臓器を問わない血栓症

・動脈血栓

・静脈血栓

・小血管

2 妊娠合併症

・1 回以上の妊娠 10 週以降の、胎児形態異常のない原因不明の子宮内胎児死亡

・1 回以上の子癇、重症妊娠高血圧腎症や胎盤機能不全による、新生児形態異常のない、34 週未満の早産

・3 回以上の連続した妊娠 10 週未満の原因不明習慣流産(子宮形態異常、内分泌異常、夫婦染色体異常は除く)

検査基準

1 ループスアンチコアグラント(LA)陽性

2 抗カルジオリピン(CL)抗体 IgG または IgM が中高力価で陽性

3 抗β2-グリコプロテイン(GP)I抗体 IgG または IgM が陽性

* この抗体検査は、誤って「陽性」とされることが多いため、いずれかが 12 週間以上の間隔をあけて測定しても「陽性」となれば、検査基準を陽性とします。

2)子宮形態異常

子宮は胎児発育の場であり、その異常は妊娠経過に影響します。子宮形態異常 の頻度は報告により多少異なりますが、一般女性では 5.5 % にみられ、流産既往(不育症)のある女性では 13.3 % にみられるとの報告があります。

子宮は生まれる前に発生した腹部にある左右 2 つのミュラー(Muller)管が中央で癒合してできます。この時何らかの理由で癒合がうまくいかないと 子宮形態異常 になります。子宮形態異常 には以下の図のようなタイプがありますが、特に不育症に関連が深いといわれているものには 中隔子宮 があります。

「反復・習慣流産(いわゆる「不育症」)の相談対応マニュアル p.12 図2」を引用

子宮形態異常 では診断後の最初の 59.5 % が妊娠していますし、最終的には 78 % の方が妊娠できているというデータもあり、無治療でも生児の獲得が望めますが、個々に総合的・専門的な判断が必要となります。

治療は基本的には手術ですが、子宮奇形がみられても妊娠・出産できることも多いので、必ずしも手術が必要になるわけではありませんが、子宮奇形があることで流産や早産などのリスクは増加するため、通常より慎重な管理が必要となります。

3)夫婦染色体異常

染色体異常には

数の異常(数的異常)

形の異常(構造異常)

があります。

数的異常 の場合は、両親の染色体は正常であることが多く配偶子である卵子や精子の染色体の数が多かったり、少なかったりしたことが原因です。高倍数性、モノソミー、トリソミー、モザイクなどがあり、ダウン症、ターナー症候群、クラインフェルター症候群やその他の先天性異常症が発症します。

構造異常の場合は、突然変異の場合と、親から受け継ぐ場合があり、突然変異の場合は、次の妊娠に影響をあたえることはほとんどありませんが、親から受け継ぐ場合は、次の妊娠でも染色体異常みられる可能性があります。

構造異常には 均衡型構造異常と 不均衡型構造異常があります。

均衡型構造異常には相互転座、ロバートソン(Robertson)転座などがあります。この場合、遺伝情報には過不足がなく遺伝子量にも変化がないため、一般的に表現型(見た目)は正常で健康的な問題が起こるとはありませんが、配偶子(卵子、精子)の形成時に異常をきたし、不妊・不育症が問題となります。

不均衡型構造異常には、欠失、重複、逆位などがあり、この場合は遺伝情報の総量が変化するため流産や先天性異常症が発症します。また夫婦のいずれかが 均衡型構造異常を持つ場合にも配偶子に 不均衡型構造異常が起こる場合があります。

4)胎児染色体異常

胎児染色体異常は、偶発的に高頻度で見られます。受精卵の段階で約 40 % で見られ、異常が大きいほど、早い段階で出産に向けての準備が継続できなくなります。

妊娠以前であれば「不妊症」、妊娠経過中であれば「不育症」、異常を持ちながら出産できた場合は「先天異常」として認識されます。

胎児染色体異常は、偶発的な突然変異で、次の妊娠に影響するものでもありませんが、加齢の影響で染色体の分配が正常とならない不分離現象が起こりやすくなり、染色体の数的異常の割合が増加するとされています。また精子の染色体異常率は約 10 % で、以前は加齢の影響を受けにくいと考えれられていましたが、近年ではやはり精子も加齢の影響を受けると考えられるようになってきています。

3 不育症予防

1)抗リン脂質抗体症候群

抗リン脂質抗体症候群による流死産予防としては、低用量アスピリン・ヘパリン療法を妊娠初期から投与します。抗リン脂質抗体症候群による不育症の場合、治療後の生児獲得率は 70 ~ 80 %とされています。

2)夫婦染色体均衡型転座保因者

不育症の原因が構造異常が突然変異によるものなのか、夫婦のいずれかが保因者であるのかは染色体検査で確認することができます。もし保因者であることがわかった場合(重篤な遺伝性疾患児を出産する可能性のある遺伝子変異ならびに染色体異常を保因する場合,および均衡型染色体構造異常に起因すると考えられる習慣流産の場合 日本産婦人科学会の見解(令和元年5月))に「着床前遺伝子診断(PGD)」を行うことができます。

PGD は、体外受精によって得られた受精卵の割球を採取して診断し、正常もしくは均衡型の受精卵を胚移植することで流産を予防するものです。

3)子宮形態異常に対する手術

子宮は胎児発育の場であり、その異常は妊娠経過に影響します。子宮形態異常の頻度は報告により多少違いがありますが、一般女性で5%前後で不育症女性では10%以上にみられます。

子宮は生まれる前に発生した腹部にある左右2つのミュラー(Muller)管が中央で癒合してできます。この時何らかの理由でこの左右の癒合がうまくいかないと子宮形態異常になります。子宮形態異常には図のようなタイプがありますが、不育症に関連が深いといわれているものには「中隔子宮」があります。

子宮形態異常では診断後の最初の59%が妊娠していますし、最終的には78%の方が妊娠できているというデータもあり、無治療でも生児の獲得が望めますが、個々に総合的・専門的な判断が必要となります。

4)胎児染色体数的異常

胎児染色体の数的異常が見られたからといって、次回妊娠の成功率が下がるわけではありません。

5)原因不明不育症

胎児の染色体が正常な場合の、原因不明不育症の治療方法については確立された治療法はありませんが、原因不明ではあるものの、一定の確率で妊娠・出産ができることがわかっています。

また原因不明習慣流産に対する低容量アスピリン、アスピリン・ヘパリン療法、プラセボ(実際の薬を飲まない)間には差がないとされていますので、必ずしも服薬が必要とはされていません。また黄体ホルモンの膣坐剤、夫リンパ球免疫療法、ステロイド、Igなども明確に成功率を高めるものしては示されていません。

不育症に関する遺伝子が数多く報告されており、多くの要因が関係する遺伝性疾患と考えられています。しかし1つひとつの遺伝子変異の関与は小さいため、これらの遺伝子を検査することの意義はありません。

また、加齢、喫煙、肥満は影響が大きいとされているため、妊活の時期や生活習慣へ対策は大切です。